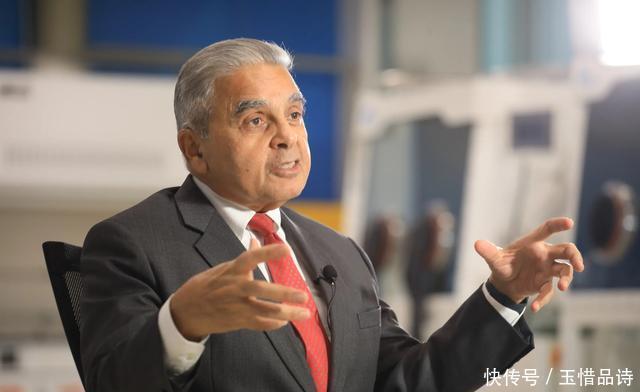

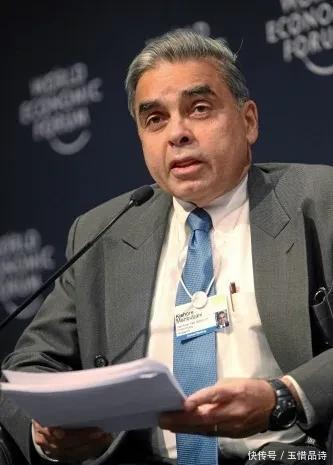

新加坡学者马凯硕(KishoreMahbubani)对中美关系进行了长期的观察,对中国始终持积极正面的评价,他认为中国历史和文化具有独特优势,并指出当前国际舆论对中国的认知存在偏见。马凯硕指出,中国拥有五千年连续不断的文明史,这种文化底蕴赋予了中国人的精神力量和集体意识。这种历史根基是西方国家无法比拟的炒股配资平台技巧,也是中国应对危机时的重要支撑。 他强调中国在应对外部压力时展现出强大的适应能力。如面对西方制裁,中国通过政策调整会迅速扭转局势,成为经济大国。他认为这种能力源于历史周期性规律,即“兴盛—衰退—分裂—统一”的循环,而当前中国正处于新一轮兴盛期。 他认为中美竞争将长期存在,但中国的战略更具前瞻性。并认为中国文明将至少持续繁荣百年炒股配资平台技巧,并指出中国当前的外交政策相对温和。他强调中国历史周期性规律不可逆转。他多次指出美国对中国存在一种深层的、难以名状的恐惧心理,这种心理既源于现实利益的博弈,也根植于文化认知的错位与权力结构的焦虑。本文从四个维度解析其核心逻辑:

他强调中国在应对外部压力时展现出强大的适应能力。如面对西方制裁,中国通过政策调整会迅速扭转局势,成为经济大国。他认为这种能力源于历史周期性规律,即“兴盛—衰退—分裂—统一”的循环,而当前中国正处于新一轮兴盛期。 他认为中美竞争将长期存在,但中国的战略更具前瞻性。并认为中国文明将至少持续繁荣百年炒股配资平台技巧,并指出中国当前的外交政策相对温和。他强调中国历史周期性规律不可逆转。他多次指出美国对中国存在一种深层的、难以名状的恐惧心理,这种心理既源于现实利益的博弈,也根植于文化认知的错位与权力结构的焦虑。本文从四个维度解析其核心逻辑: 一、权力转移的结构性焦虑 马凯硕认为,美国的恐惧本质上是对历史规律的抗拒。自二战以来,西方通过控制国际货币基金组织、世界银行等关键机构,建立了反常的全球权力分配格局。而中国的崛起打破了这种“西方中心主义”的惯性——当亚洲回归其历史上占全球GDP约50%的地位时,美国意识到单极霸权的终结不可避免。这种恐惧并非基于中国的具体威胁,而是对“非西方文明主导世界”的本能排斥。例如,美国智库近年频繁渲染“中国威胁论”,实为不愿承认自身权力收缩的现实。 这种焦虑在军事领域尤为明显。中国航母建造、高超音速武器等现代化进程,被美国解读为“挑战其全球干预能力”。但马凯硕强调,中国国防政策始终保持克制,如未大规模增加核武器储备,这种理性与美国的“战略僵化”形成鲜明对比。

一、权力转移的结构性焦虑 马凯硕认为,美国的恐惧本质上是对历史规律的抗拒。自二战以来,西方通过控制国际货币基金组织、世界银行等关键机构,建立了反常的全球权力分配格局。而中国的崛起打破了这种“西方中心主义”的惯性——当亚洲回归其历史上占全球GDP约50%的地位时,美国意识到单极霸权的终结不可避免。这种恐惧并非基于中国的具体威胁,而是对“非西方文明主导世界”的本能排斥。例如,美国智库近年频繁渲染“中国威胁论”,实为不愿承认自身权力收缩的现实。 这种焦虑在军事领域尤为明显。中国航母建造、高超音速武器等现代化进程,被美国解读为“挑战其全球干预能力”。但马凯硕强调,中国国防政策始终保持克制,如未大规模增加核武器储备,这种理性与美国的“战略僵化”形成鲜明对比。 二、文化认知的根本性错位 马凯硕在多个场合指出,西方对中国的理解存在系统性偏差。他以自身经历为例:作为新加坡人,他观察到中国人的思维方式与西方截然不同,这种差异源于4000年文明积淀的独特价值观。例如,中国追求“和而不同”的秩序观,与美国“非友即敌”的二元对立思维形成冲突。 这种文化隔膜导致美国对中国发展模式的误读。马凯硕在2023年访谈中直言,美国将中国共产党的领导视为“专制”,却忽视其与中国传统文化的深层契合——若共产党未融入中国文化架构,便无法持续执政。这种认知鸿沟使得美国难以理解中国“复兴而非扩张”的战略意图,进而放大了恐惧。 三、意识形态的自我中心困境 美国的恐惧还源于自由主义霸权的失灵。马凯硕在《中国赢了吗?》中指出,美国宣扬民主并非出于价值信仰,而是为维护亲美政权。当中国通过“全过程人民民主”实现高效治理,并在减贫、基建等领域取得成就时,美国的意识形态优越感受到冲击。这种恐惧在特朗普时代尤为突出:其政府将中国视为“修正主义国家”试图通过关税战、科技封锁等手段遏制中国,却反而强化了中国的战略自主。 更微妙的是,美国对中国的“妖魔化”叙事已形成闭环。马凯硕在2025年访谈中提到,美国政客在谈论中国前必先谴责中国,这种“开放社会的封闭思维”导致公众认知与全球现实脱节,世界上绝大多数国家并不像美国那样敌视中国。这种自欺欺人的叙事,本质上是对自身价值观动摇的恐惧。 四、战略决策的非理性冲动 马凯硕认为,美国的恐惧正导致战略短视与错误决策。例如,拜登政府延续特朗普的对华关税政策,却未意识到这些措施反而加速了中国产业链的自主化。更严重的是,美国将中国视为“生存威胁”的共识,使得两党在遏华问题上形成罕见默契,这种非理性共识可能将会引发误判。 这种恐惧还催生了“权力转移论”的滥用。马凯硕虽认同中美竞争的现实,但反对将其简化为“修昔底德陷阱”。他援引基辛格的观点指出,美国最大的错误是在缺乏战略的情况下发起竞争,例如,通过芯片禁令延缓中国科技发展,却未意识到中国在量子计算、人工智能等领域的突破不可阻挡。

二、文化认知的根本性错位 马凯硕在多个场合指出,西方对中国的理解存在系统性偏差。他以自身经历为例:作为新加坡人,他观察到中国人的思维方式与西方截然不同,这种差异源于4000年文明积淀的独特价值观。例如,中国追求“和而不同”的秩序观,与美国“非友即敌”的二元对立思维形成冲突。 这种文化隔膜导致美国对中国发展模式的误读。马凯硕在2023年访谈中直言,美国将中国共产党的领导视为“专制”,却忽视其与中国传统文化的深层契合——若共产党未融入中国文化架构,便无法持续执政。这种认知鸿沟使得美国难以理解中国“复兴而非扩张”的战略意图,进而放大了恐惧。 三、意识形态的自我中心困境 美国的恐惧还源于自由主义霸权的失灵。马凯硕在《中国赢了吗?》中指出,美国宣扬民主并非出于价值信仰,而是为维护亲美政权。当中国通过“全过程人民民主”实现高效治理,并在减贫、基建等领域取得成就时,美国的意识形态优越感受到冲击。这种恐惧在特朗普时代尤为突出:其政府将中国视为“修正主义国家”试图通过关税战、科技封锁等手段遏制中国,却反而强化了中国的战略自主。 更微妙的是,美国对中国的“妖魔化”叙事已形成闭环。马凯硕在2025年访谈中提到,美国政客在谈论中国前必先谴责中国,这种“开放社会的封闭思维”导致公众认知与全球现实脱节,世界上绝大多数国家并不像美国那样敌视中国。这种自欺欺人的叙事,本质上是对自身价值观动摇的恐惧。 四、战略决策的非理性冲动 马凯硕认为,美国的恐惧正导致战略短视与错误决策。例如,拜登政府延续特朗普的对华关税政策,却未意识到这些措施反而加速了中国产业链的自主化。更严重的是,美国将中国视为“生存威胁”的共识,使得两党在遏华问题上形成罕见默契,这种非理性共识可能将会引发误判。 这种恐惧还催生了“权力转移论”的滥用。马凯硕虽认同中美竞争的现实,但反对将其简化为“修昔底德陷阱”。他援引基辛格的观点指出,美国最大的错误是在缺乏战略的情况下发起竞争,例如,通过芯片禁令延缓中国科技发展,却未意识到中国在量子计算、人工智能等领域的突破不可阻挡。 结语 马凯硕的洞见揭示了一个残酷现实,那就是美国的恐惧本质上是对自身衰落的恐惧,而非对中国的客观评估。要化解这种心理,需实现三重转变: 1.权力观的重构:西方需接受亚洲回归的历史必然,在国际组织中让渡更多话语权; 2.认知模式的升级:摒弃“非黑即白”的冷战思维,理解中国发展模式的独特性; 3.战略理性的回归:通过“竞合”而非“对抗”管理中美关系,例如在气候变化、核不扩散等领域开展合作。 正如马凯硕所言:“世界足够大,容得下中美两国。”唯有超越恐惧,才能避免将人类拖入“双输”的深渊。

结语 马凯硕的洞见揭示了一个残酷现实,那就是美国的恐惧本质上是对自身衰落的恐惧,而非对中国的客观评估。要化解这种心理,需实现三重转变: 1.权力观的重构:西方需接受亚洲回归的历史必然,在国际组织中让渡更多话语权; 2.认知模式的升级:摒弃“非黑即白”的冷战思维,理解中国发展模式的独特性; 3.战略理性的回归:通过“竞合”而非“对抗”管理中美关系,例如在气候变化、核不扩散等领域开展合作。 正如马凯硕所言:“世界足够大,容得下中美两国。”唯有超越恐惧,才能避免将人类拖入“双输”的深渊。

中承配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。